清

明

时

节

清明节,又称踏青节、行清节等

是中华民族的传统节日之一

清明节兼具自然与人文两大内涵

既是自然节气点,也是传统节日

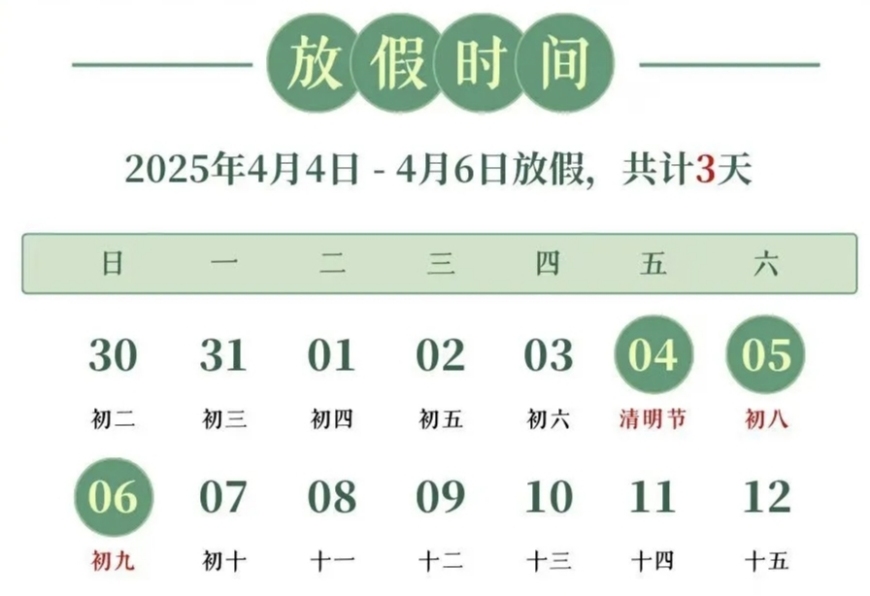

根据国务院办公厅放假通知,2025年清明节假期安排如下:

1

清明节·扫墓祭祖

清明时节,人们怀着虔诚之心缅怀先人。除了传统的清扫墓地、摆放祭品外,现代文明祭祀更提倡以鲜花寄托哀思,一束素菊、几枝白百合,既庄重又环保;或是亲手栽种一棵绿树,让思念随着树木生长而延续。

2

清明节·放风筝、插柳

放风筝是清明传统民俗,古人认为将烦恼写在风筝上放飞能祛除晦气。插柳习俗源于"柳"与"留"谐音,寓意留住安康。

3

清明节·踏青郊游

清明正值春光明媚,正是带领孩子走进自然的好时节。可以漫步田野,观察万物复苏的生机;或是登高望远,感受"草色遥看近却无"的早春意境,培养孩子对大自然的热爱与敬畏之情。

清明将至,孩子们即将迎来一段放松身心的假期,为了让每一位孩子都能度过一个平安、快乐且有意义的清明假期,我们诚挚希望家长朋友们切实履行监护职责,共同为孩子们筑牢安全防线,守护孩子茁壮成长。

严防火情:严格遵守防火规定,祭扫时远离山林、易燃物;进入山林祭祀时,请勿携带火种,严禁在林区吸烟、野炊或焚烧纸钱;祭祀结束后,确保火源彻底熄灭,做到“人走火熄”。

安全提示:如遇火灾,立即拨打119报警,并迅速撤离至安全区域。

假期是溺水事故高发期,请家长和孩子共同牢记:

做到"六不":不私自下水游泳;不擅自结伴游泳;不在无监护情况下游泳;不到无安全设施水域玩耍;不到不熟悉水域游泳;不盲目下水施救。

家长"四知道":随时掌握孩子去向、同伴、活动内容和回家时间。

安全准则:选择正规游泳场所,未成年人必须在家长陪同下游泳,穿戴救生装备,遇到险情立即呼救。

互助监督:同学间互相提醒,发现危险行为及时劝阻并报告。

熟悉避险流程:居家时确认安全三角区(如坚固家具旁、承重墙角落),熟悉逃生路线,避免靠近玻璃、悬挂物。

室内科学避险:地震时立即蹲下、护头、抓牢,远离窗户及易坠物品,震动停止后快速撤离至开阔地带。

户外安全原则:室外活动避开高楼、桥梁、山体等危险区域,选择空旷地避险,警惕余震次生灾害。

应急物资储备:家中常备急救包(含手电筒、饮用水、药品等),定期检查保质期,确保随时可用。

家庭演练意识:与孩子模拟地震场景,训练“伏地、遮挡、手抓牢”动作,提升应急反应能力。

通讯与求助:牢记紧急联系人电话,遇险时优先保障自身安全,利用哨子、敲击声发出求救信号。

遵守交规:未满12岁禁骑自行车,未满16岁禁骑电动车;骑行须戴头盔,乘车系安全带。

安全乘行:拒乘超载、无证车辆,公共交通上抓稳扶手,不将头手伸出窗外。

家长示范:自驾需检查车况,山区路段控速慢行,杜绝酒驾、疲劳驾驶。

隐患防范:教育孩子远离车辆盲区,不在停车场玩耍,过马路遵守信号灯,注意观察来往车辆。

应急处理:若遇交通事故,立即报警并转移至安全区域,牢记车牌和现场特征。

隐患排查:定期检查燃气、电器线路,出门前关闭电源火源,高层住户加固阳台物品。

危险管控:刀具、药品等妥善收纳,教导孩子不玩火、不攀爬门窗。

防盗防骗:孩子独自在家时,叮嘱不给陌生人开门,警惕诈骗电话,遇险及时联系家长或报警。

应急准备:家中配备灭火器、急救包,教会孩子119、120等紧急电话使用方法。

卫生把关:选择正规餐饮,禁食野味、不明菌类,食材彻底煮熟,隔夜菜谨慎食用。不随意接受陌生人给予的食物。

习惯养成:饭前便后洗手,不暴饮暴食,少食生冷辛辣食品,定时定量饮水。

过敏预防:了解孩子过敏史,外出就餐主动询问食材成分,随身携带应急药物。

健康上网:控制孩子每日屏幕时间,避免沉迷网络游戏或短视频,优先选择教育类内容。

隐私保护:不随意点击陌生链接,不透露家庭住址、学校等个人信息,警惕网络诈骗。

社交安全:拒绝与陌生网友见面,不轻信网络交友,遇到不良信息立即举报并告知家长。

家长监护:启用青少年模式,定期检查浏览记录,与孩子讨论网络安全案例,增强防范意识。

文明用语:教育孩子不传播谣言,不参与网络暴力,发表言论需理性负责。

供稿:鲍晓琼

图片:来源网络

编辑:鲍晓琼

审核:丁忠银

监制:王良 段燕琼